Lineaエアドロップのカウントダウン:L2によるL1への価値還元が始まるタイミング

イーサリアム価格の力強い上昇を背景に、目前に迫ったLineaのエアドロップへの期待がユーザーの間で急速に高まっています。

ConsensysがインキュベートしたzkEVMロールアップ「Linea」は、TGE(トークン生成イベント)を前に「Linea is Ethereum」マニフェストを発表。プロトコルのトークノミクスおよび複数のEthereumファースト方針を明らかにしました。この発表は単なる話題作りではなく、Layer 2ソリューションがLayer 1へどのように価値を還元し得るかについて、新たなパラダイムを提示しています。

Lineaは、ガス設計・トークノミクス・ガバナンスを含むアーキテクチャ全体が、イーサリアムメインネットへの価値還元を目的として設計されていることを明確に打ち出しています。

LineaはLayer 2が単なるスケーリング手段に留まらず、イーサリアムの長期的価値そのものを増幅する存在であることの証明を目指しています。

Ethereum-First

1. Lineaネットワークにおけるガス支払いはETH限定。

2. ETHのデフレーションとLINEAバリューキャプチャ

各取引ごとに、ETHによるネットガス手数料(L1コスト差引後)の20%がバーンされ、残る80%でLINEAトークンの市場買付・バーンが実施され、ETH・LINEA双方のデフレ効果が同時に生まれます。この設計により、ネットワーク利用量とETHおよびLINEA両方の価値蓄積が直接的に連動します。Lineaアーキテクチャにおいて、ETHは単なるガストークン以上の、利回りを生み出すデフレ型基軸資産として機能します。また、LINEAのバーンも同様にデフレ特性を高めます。

3. ネイティブETHステーキング―資本効率の飛躍

ユーザーがETHをLineaにブリッジすると自動的にステーキングされ、その報酬がLPに分配されてLineaのDeFiエコシステムを強化します。Linea LPはネットワーク標準のDeFiリターンに上乗せされて、ネイティブ利回りも獲得します。

LINEAトークンのユーティリティおよびトークノミクス

LINEAトークンユーティリティ

- LINEAはガストークンには該当しません。

- LINEAは現状オンチェーンガバナンス権を持たず、プロトコルはDAOを伴わずに運営されています。これはトークン投票による弊害を避けつつ、信頼性のあるエコシステム運営を実現するためです。

- Lineaネットワークで発生するETHネット収益の80%(L1コスト差引後)は、LINEA買付・バーンに充当されます。

- LINEAはビルダー、ユーザー、流動性提供者、Ethereumのパブリックグッズ等への資金配分原資にもなります。

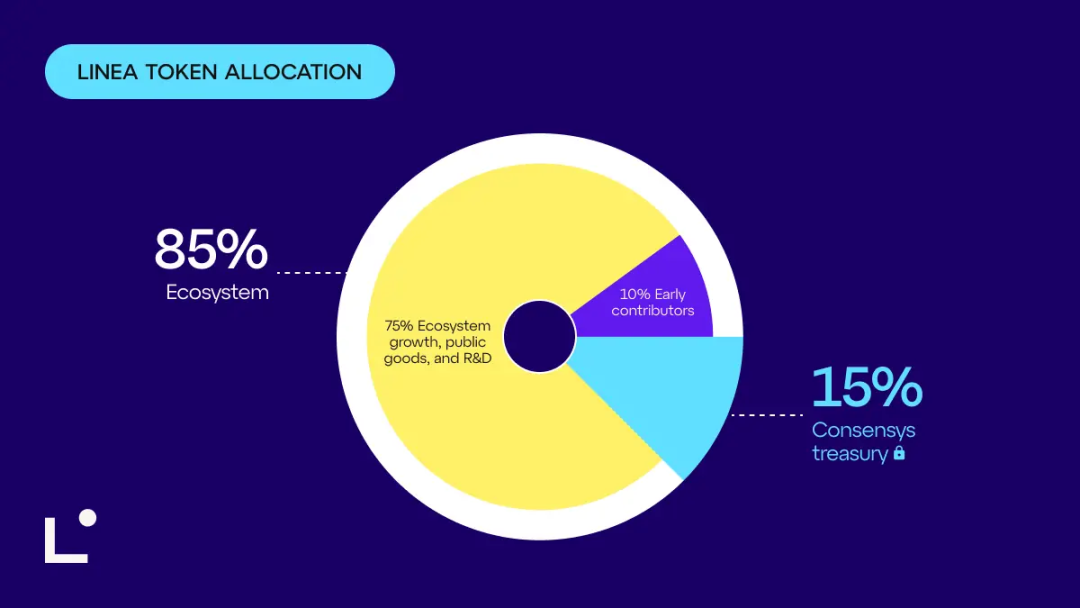

トークノミクス:供給の85%をエコシステムに配分

LINEA総供給は72,009,990,000トークンで、初期のETH流通供給量の1,000倍です。

85%はエコシステム向けに確保されており、うち10%が初期ユーザー(9%)と貢献者(1%)に、残り75%がLineaコンソーシアムが管理するEthereumエコシステムファンドにより、エコシステム成長・公共財・Ethereum R&Dのために使われます。残りの15%はConsensysが5年間全額ロックして保有し、この間流動性やステーキング目的で活用される可能性もあります。従業員・投資家向けにはLINEAトークンの割当・販売は一切ありません。

初期ユーザー向けの9%はエアドロップでTGE時に全量が即時アンロックされます。スナップショットとSybilフィルタリングも完了済み。エアドロップ資格はLXPやオンチェーンデータ等、実際の利用・貢献度を重視した基準で評価されます。

TGE時には総供給の約22%(158億LINEA)が流通に入ります。これには初期貢献者向けエアドロップ、エコシステム活性化策、流動性付与分が含まれます。その他トークンは当面ロックまたは段階的にベスティングされます。

Lineaコンソーシアム設立:エコシステムファンドをEthereum有識者の手に

Lineaコンソーシアムは複数のEthereumネイティブ組織で構成される委員会です。初期メンバーはConsensys、Eigen Labs、ENS、Status、Sharplink Gaming。コンソーシアムはLINEAトークン割当の大部分を管理し、今後新規メンバーも追加予定です。Ethereumのビルダーやコミュニティは、公共財創出、革新的アプリ開発、R&D、プロトコル強化のために直接支援を受けます。

エコシステムファンドは、米国非営利認定申請中の非株式会社形態にて設立されています。

ファンドの一部は短期的なエコシステム立ち上げ(流動性供給・取引所対応・戦略提携・将来のエアドロップ・初期ビルダー支援)に優先配分、残りは長期的なエコシステム開発やEthereum公共財の支援に充てられます。資金は10年スケジュールで段階的にリリースされ、初期集中・徐々に減少する配分となります。

最初の12~18か月間に全体の25%程度をエコシステム立ち上げ向けに投入し、残る50%は10年スパンでベスティングします。資金はプロトコルR&D、共通インフラ、OSSツール、志を同じくする開発者との戦略提携等に使われます。

LineaによるL1価値還元の意義

これまでL2はしばしば“バンパイア”としてL1から価値を吸い取るものと捉えられてきました。Lineaはデュアルデフレエンジン、ネイティブステーキングブリッジ、エコシステム主導モデルによって既存の構図を覆します:

- ETHは単なるガス用途にとどまらず、L2ネットワーク収益を直接享受できる資産となる

- Linea上ではETHがデフレ性を備えた中核利回り資産となり、流動性はL2に維持しつつ、その価値はバーンとステーキング経由で一貫してL1に還元される

- コミュニティファンドが公共財支援を担い、長期のR&Dと短期的なインセンティブを両立

LineaのETHバーン・自動ステーキング機構は、ETHのデフレ性と活用効率を高め、Layer 2をイーサリアムにとって正の経済循環に不可欠な存在とします。

加えて、トークンの85%をコミュニティ・エコシステムに分配する割合は多くのL2を凌駕しており、分散型ガバナンスと持続的成長に対する本気度を示しています。

他のL2がTPS競争に注力する一方で、LineaはETHそのものへの価値還元にフォーカス。エアドロップを待つユーザーには、値上がり期待のみならずイーサリアムの正統性を支持する投票ともなります。

Lineaの強みは、単なるスケーリング技術を超え、経済設計を通じてL2の恩恵をEthereum自体へ確実に還元しようとする姿勢にあります。L2間で機能の均質化が進む中、このEthereumファースト思想が差別化要素になり得ます。

特にLineaコンソーシアムの初期メンバーには、Consensys、Ethereum Name Service(ENS)、リステーキング先駆者のEigenLayer、ETH 438,200保有のSharplink Gaming、ETH 18,100保有のウォレット・メッセージング・L2インフラ提供Statusが名を連ねています。

これによりSharplink Gamingほかイーサリアム財務管理企業からLineaへのETH流動性が大規模に流入し、コミュニティではその多くがEtherexに向かうのではとの観測も出ています。

Consensysのリソースとブランド力を活用し、Lineaは伝統的金融とイーサリアムDeFiの接点として、大規模な普及を加速できる可能性があります。MetaMask(1億MAU超)や銀行も利用するInfuraを武器とし、Lineaは独自の優位性を確立。さらにLineaはMastercard、Visa、JPMorgan、各国中央銀行といったグローバル大手に信頼され、主要DeFiプロトコル、カストディアン、トークナイゼーション基盤とも提携済みとの報告です。

DefiLlamaによると、LineaのクロスチェーンTVLは約5億ドル、DeFi TVLは約1.6億ドル―成熟したL2には及ばず、今後の本格普及が期待されます。

このモデルが成功すれば、市場でのL2の役割を単なる取引処理装置からイーサリアムの価値増幅装置へと再定義し、今後のL2設計の新たな指針となり、イーサリアムの長期的な繁栄を強く後押しする可能性があります。

免責事項:

- 本記事は[Foresight News]より再掲載されており、著作権は原著者[KarenZ, Foresight News]に帰属します。転載希望はGate Learnチームまでご連絡ください。所定の手続きに従い迅速に対応いたします。

- 免責事項:本記事に述べられている見解および意見は著者個人のものであり、投資助言を意味しません。

- 本記事の他言語版はGate Learnチームにより翻訳提供されています。Gateの記載がない限り、翻訳コンテンツの無断複製・配布・盗用を固く禁じます。